Система образования любого государства является важнейшим инструментом формирования личности гражданина. Влияние государства на систему образования, бесспорно. Вопрос о том, как зарождалась и развивалась система Образования на территории нынешнего Веселовского района очень актуален, хотя никогда не изучался и не освещался, поэтому поделимся с читателями тем, что стало об этом известно.

Но прежде чем рассказать о том, когда появились первые школы на территории района и понять, почему это случилось, необходимо вспомнить об истории Образования в России и на Дону.

В 1864 году было принято «Положение о начальных училищах» утвердившее общедоступность и внесословность начального образования. Наряду с государственными школами поощрялось открытие земских и частных школ. Деятельность сельских школ определялась «Инструкцией для двухклассных и одноклассных сельских училищ Министерства народного просвещения» (1875 г.). Обязательными предметами в них были закон Божий, славянская грамота, русский язык с чистописанием, арифметика. В двухклассных училищах с пятилетним сроком обучения дополнительно преподавались история, география, естествознание, церковное пение и черчение. При наличии средств «Инструкцией» допускалось введение в учебный план гимнастики, обучение ремеслам для мальчиков и рукоделию для девочек, а также садоводству, огородничеству, пчеловодству.

Но самым распространенным типом начальной школы в России того периода были, церковноприходские школы и школы грамоты, находившиеся в ведении церкви. Как известно, территория Веселовского района стала заселяться только к концу XVIII века и именно такие школы стали основой народного образования на территории нынешнего Весёловского района в описываемый нами период.

Из «Положения о церковных школах ведомства православного исповедания» (1902 г.), главной задачей всех этих школ являлось «распространение в народе образования в духе православной веры и церкви», утверждение христианской нравственности и сообщение детям необходимых полезных знаний.

К концу XIX века на Дону полностью сформировалось единое образовательное пространство, что является ключевым в истории Донского казачества. Согласно статистическим данным, в 1890 году в Области Войска Донского действовало мужских учебных заведений: 19 двухклассных приходских и сельских училищ, 180 приходских одноклассных в казачьих поселениях, 12 городских приходских и начальных, 158 одноклассных начальных сельских училищ в крестьянских поселениях и одно приходское училище при учительской семинарии.

Появление первых школ на территории нынешнего Веселовского района

До появления школ на территории нынешнего Веселовского района обучение детей, а это в основном были дети богатых казаков и коннозаводчиков, проводилось в гимназиях и училищах Новочеркасска, станицы Багаевской и Мечетинской. Была и такая форма обучения, как обучение на дому, т.е. «домашние школы грамоты».

О такой форме обучения упоминает в своих воспоминаниях «В задонских степях» М. Кирсанов — сын коннозаводчика, чьи земли находились у балки Хомутец, около нынешнего хутора Казачий. Воспоминания относятся к 1876 году, когда он поступил в Новочеркасскую гимназию: » Я только-что поступил в гимназию… Экзаменов я не держал…».

Об этом же упоминает и другой сын коннозаводчика, белый генерал — Е.И. Балабин, в своих воспоминаниях «Далекое и близкое, старое и новое»: «В девять лет меня отвезли в Новочеркасск, в ста верстах от зимовника, к учителю Дмитрию Андреевичу Неволину, который должен был подготовить меня к экзамену в кадетский корпус. Он был учителем приходского училища, но со мной занимался отдельно и только иногда звал меня писать диктовку с учениками… В 1890 году в корпус было подано много прошений, но после тщательного медицинского осмотра допущено было к вступительному экзамену четыреста с лишним мальчиков. Принято было 60, я выдержал экзамен четвертым и был зачислен в первый класс, в первое отделение «.

Как видим, такая форма обучения давала хорошую подготовку учеников, но была доступна единицам.

Первой школой открытой в наших краях было Манычско-Балабинское сельское начальное училище. Упоминание о нем находим в Памятной книжке Области Войска Донского на 1880 год.

Учителем был Андрей Васильевич Тимошкин. Законоучителем священник Николаевской церкви Василий Евсеевич Шапкинский. Позже, в 1890 году, попечителем училища назначают урядника Василия Ефимовича Еремеева, а законоучителем — священника местной церкви — Григория Попова. Учителем — Николая Александровича Маркова, которого в 1896 году сменил казак Михаил Киселев, окончивший окружное училище.

В каждом одноклассном училище работали один учитель и один законоучитель, а в двухклассном (если учеников было более 50-ти) — два учителя и один законоучитель. В некоторых училищах вводились должности помощников учителя. Ими, как правило, были выпускники двухклассных училищ, которых оставляли при школах для подготовки к поступлению в учительскую семинарию.

Попечители, или как позже их называли — почетные блюстители училищ и школ, назначались из лиц преимущественно богатого сословия. В наших местах это: коннозаводчики, казаки, купцы и, даже, богатые мещане и крестьяне. Назначались они для попечения (заботы) о школах – в хозяйственном и нравственном отношении. Каких-либо распоряжений по школе они делать не могли, но должны были содействовать начальству по устройству хозяйственной части “единовременными и постоянными приношениями” (пожертвованиями).

Как пример, о чем говорилось выше, в 1903 году попечителем Манычско-Балабинского училища назначают крестьянина Д. Коваленкова. И в этом же году на должность учителя назначают жену священника Григория Попова (он же законоучитель в училище) — Т. С. Попову, которую можно по праву считать первой женщиной учителем в Веселовском районе.

В последующие годы попечителем Манычско-Балабинского училища был А. Оздоба (с 1910 г.), а учителем, вместо Т.С. Поповой в 1915 году назначили И.Н. Парапонова. Преподавателем гимнастики унтер-офицера (соответствует нынешнему сержантскому составу) Т. Дедусенко.

В исследовании А.В.Шадриной «Храмы Донской и Новочеркасской епархии к. XVII века – 1920 г.» находим упоминание об этой школе:

«Манычско-Балабинский поселок, Черкасский округ, Кагальницкое, Багаевское благочиние. Церковь. Св. Николая Чудотворца…

В 1912 году церкви принадлежали: один причтовый дом; дом для церковного караула, в котором размещалась церковноприходская школа».

Здание школы находилось недалеко от Николаевской церкви Манычско-Балабинского поселения. В настоящее время на ее месте пустырь.

Резкий рост образовательных учреждений для широких слоев казачества и всего населения края наметился после того как в 1860 г. наказной войсковой атаман получил право открывать народные и приходские училища во всех станицах на средства станичной казны. Казаки сразу же в полной мере использовали предоставленную возможность. В течение 60 -80-х гг. XIX в. в Области Войска Донского появились училища почти во всех станицах и крупных хуторах. Число учащихся в школьных учреждениях только за одно десятилетие возросло в 6 раз (ГАРО, ф. 46, оп. 1, д. 975, л. 29-30).

С этим связано появление церковно-приходских, сельских школ и «домашних школ грамоты» в хуторе Веселом (1880 г.), в хуторе Платовском ( ныне хутор Свобода) (1887 г.), хуторе Процикове (1896 г.), в хуторе Малая Западенка (1896 г.), в хуторе Верхне-Солонское (ныне хутор Верхнесоленый) (1896 г.) и хуторе Нижне-Солоновском (ныне хутор Нижнесоленый) (1896 г.)., в хуторе Казачьем (1905 г.), в уторе Казенно-Полстяной (1910 г.), в хуторе Спорном (1910 г.).

В 1880 году Войсковым атаманом принято решение об открытии в хуторе Веселом Багаевского юрта приходского училища. Документы об этом удалось найти в Государственном архиве Ростовской области (ГАРО Ф.301 оп. 11 д.69) .

11 ноября (по старому стилю) 1880 года Войсковой наказной атаман Войска Донского генерал-адъютант Николай Александрович Краснокутский принимает решение (орфография оригинала): » В следствие ходатайства Директора народныхъ училищъ въ области войска Донскаго, отъ 31 минувшаго Октября за № 1406 я разрешилъ открыть в хуторъ Веселомъ, Багаевской станицы приходское училище , с отпускомъ из общаго войсковаго капитала, на основании Высочайше утвержденнаго 27 апреля 1868 года положения Военного Совета, по 350 руб. в годъ на жалование учителю и законоучителю».

11 ноября (или по новому стилю 24 ноября) 1880 года можно считать датой открытия первого образовательного учреждения в Веселом.

Сколько детей пошло в тот год в школу в Веселом мы точно не знаем, но можем предположить — до 50. Потому что в школу был назначен один учитель, а по существующим тогда нормам, один учитель назначался в школу до пятидесяти учащихся, если больше, назначался второй.

Интересны «Правила для поступления в приходские двухклассные и одноклассные училища» того времени. В них указывается, что в первый класс училища принимаются дети местных жителей, без различия вероисповедания не моложе семилетнего возраста и не старше 12 лет. Если в числе поступающих в 1-й класс окажутся дети достаточно подготовленные, то таковые могут быть приняты во 2-й класс, но возраст их не более 15 лет.

Совместное обучение детей обоего пола допускается лишь при условии: а) мальчики не должны быть старше 14 лет, девочки — 12;

б) чтобы девочки и мальчики занимали места на разных скамьях.

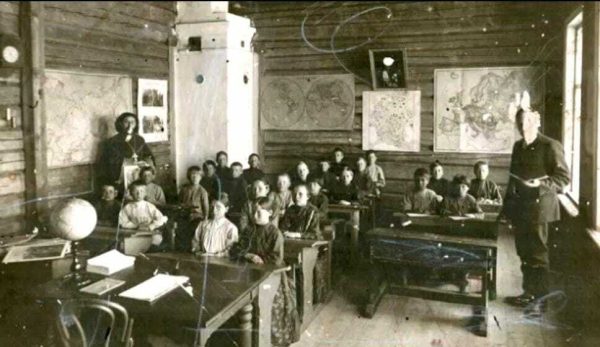

Примерно так, в то время, как на этом фото из интернета, выглядели классы, в таких школах. Мы видим, слева, у стены, стоит законоучитель, а справа, у окна — учитель. На переднем плане — стол учителя, на котором глобус, «Журнал для записи уроков» и тетради учеников. На стенах развешены наглядные пособия, карты. Обязательно портрет Императора. Девочки сидят отдельно от мальчиков.

В одноклассных приходских училищах курс обучения был рассчитан на два года, в двуклассной – до пяти лет. Программа обучения была не сложной: изучали закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику, чтение. Был еще урок гимнастики.

Занятия в церковно-приходских школах проходили в соответствии с Расписанием занятий, составленных согласно требованиям программы, с использованием учебников по изучаемым предметам.

Согласно Уставу, действовавшему с 1871 года, стандартная нагрузка для учителей была установлена на уровне 12 часов в неделю. Сверх нее позволялось брать еще 12 часов. Таким образом, максимальная нагрузка учителя не должна была превышать 24 часов.

Интересно узнать, какие применялись дисциплинарные меры «для исправления ленивых и шаловливых учеников». К ним применялись в школе следующее: замечание, внушение, выговор наедине и в классе при товарищах, лишение места и отдаление от товарищей, оставление в классе по окончанию занятий; в случаях же неоднократного повторения учениками каких-либо проступков или проявления упорной лености в занятиях, руководители школы обращаются к содействию родителей, с указанием им необходимости принять со своей стороны более чувствительных мер к исправлению своих детей.

Кроме того в отдельных школах применялась такая мера наказания, которая всегда приносила хорошие результаты, учеников в наказание ставили на колени, на поклоны, в угол.

После открытия училища на должность законоучителя назначили священника Успенской церкви хутора Веселого Дмитрия Бобырева, учителем — коллежского регистратора Алексея Ивановича Соловьева.

В 1886 году, учителю А.И. Соловьеву присваивается очередной чин по табелю о рангах принятой в Российской империи — губернский секретарь, а почетным блюстителем приходской школы назначают крестьянина Моисея Акимовича Кулешова, ставшего, через несколько лет, купцом.

В последующие годы законоучителями назначались священники Григорий Одинцов, Георгий Федоров, Алексей Андреев, учителями Авраам Ефремович Самсонов, преподавателем гимнастики — урядник Никифор Полковников.

В 1910 году, в связи с увеличением числа учеников, в штат добавили должность второго учителя, на которую назначен Михаил Карташов.

К 1915 году в Веселовском (хуторском) приходском училище сменился почетный блюститель, им стал А.А. Кулешов (возможно брат купца Моисея Акимовича Кулешова Е.Н.), а в связи с открытием женского церковно — приходского училища на должности учителей назначены А.Д. Павлов и Г.А. Мартынов.

У А.В. Шадриной находим упоминание об этой школе:

«Веселый хутор Багаевской станицы, Черкасский округ, Кагальницкое благочиние. Успенская церковь… В 1912 году церкви принадлежали: деревянное на кирпичном фундаменте здание школы, рассчитанное на 100 учащихся, с квартирой для учительницы; деревянный дом для церковного караула».

Школа эта располагалась на территории, где исторически находилась Успенская церковь и сейчас идет строительство нового здания. Данные Государственного архива Ростовской области по состоянию на 1915 год: «Хутор Веселый Багаевской станицы при реке Маныч. Дворов 300. Жителей 1105 мужчин, 895 женщин. Хуторской приход – одна церковь. Двуклассное приходское училище. Женское церковно-приходское училище. Почтовое отделение. От Новочеркасска 56 километров. Ежегодно с 13 по 20 октября проходили ярмарки».

Таким образом, к 1915 году в Веселом было две школы: церковно-приходское (сельское) училище и женское церковно-приходское училище.

В 1887 году при Покровской церкви хутора Платова (Платовского) открывается церковно-приходская школа. Учительствовал в ней Иван Иванович Медведев. Законоучитель — священник местной церкви Андрей Шапошников.

В дальнейшем учителями в ней были: Николай Иванович Изварин, Ф.С. Власов, М. Шилов, Кондратьев. Законоучителями: священники Д. Авсенев, А. Поярков. Почетным блюстителем казак П.С. .Филатов, а преподавателем гимнастики, урядник Ф. Свиридова.

В исследовании А.В.Шадриной «Храмы Донской и Новочеркасской епархии к. XVII века – 1920 г.» находим упоминание об этой школе:

«В 1912 г. церкви принадлежали: причтовый дом для псаломщика (причтовый дом для священника принадлежал обществу); два деревянных на каменном фундаменте здания церковноприходских школ с квартирами для учителей; кирпичный дом для церковного караула».

С 1896 году увеличивается число школ в наших краях. Связано это с тем, что при церковных приходах стали открывать школы 2 разряда, которые называли в то время «Школа домашней грамоты».

Такую школу в 1896 году открыли в хуторе Проциков, при Успенской церкви хутора Веселый, прихожанами которой они являлись.

Заведующим и законоучителем школы назначен священник Георгий Федоров, учителем — казак Семен Фирсов, закончивший окружное училище. Ему установлено вознаграждение-120 руб. в год

Такие же школы открываются при Николаевской церкви поселка Маныч-Балабинка, в хуторах Верхне-Соленовском и Нижне-Соленовском.

Заведующим и законоучителем обеих школ назначен священник Григорий Попов.

Учителем Верхне-Соленовской школы назначен крестьянин Марк Сивокин, закончивший приходское училище, получавший 50 руб.в год. Позже, в 1915 году — М.А. Кривошлыков (он же преподавал и закон Божий).

Учителем Нижне-Соленовской школы назначен крестьянин Петр Сивокин, закончивший приходское училище, получавший 60 руб. в год. Разница в «плате за учебу» обосновывалась, количеством учащихся в школах. Так, в 1915 году, в Нижне-Солоном было 62 двора и проживало 429 человек, а в Верхне-Солоном 28 дворов и проживало 194 человек.

Интересны воспоминания об учёбе в Верхне-Соленовской церковно-приходской школе бывшего начальника милиции Морозовского района Андрея Павловича Бутенко, написанные им лично в автобиографии.

Родился он в 1903 году в Донской губернии, Черкасском уезде, Балабинской волости в хутор Верхне-Соленый. Первенец в семье крестьянина-бедняка. Его отец работал по найму у местных коннозаводчиков и помещиков, имения которых находились у рек Маныч и Сал.

В 1912 году родители отдали Андрея учиться в церковно-приходскую школу, в которой он проучился «три с половиной зимы«, уточняя, что в школу приходилось ходить только зимой, по окончанию всех видов сельскохозяйственных работ весной и осенью: покос и заготовка сена, стрижка овец и т.д. Четвертый класс ему закончить не пришлось, так как в 1915 отца мобилизовали «на империалистическую войну», а он в 12 лет оказался самым старшим мужчиной в семье, где было ещё четверо младших детей. Чтобы прокормить семью, мать нанимает Андрея к местному зажиточному крестьянину в погонщики стада.

Такая же школа 2 разряда в этом году открывается в хуторе Малая Западенка, при Покровской церкви хутора Платова (Платовского), прихожанами которой они являются. Заведующим школой и законоучителем назначен священник Иван Павлов. Попечитель Малозападенской школы — почетный блюститель Платовской школы П.С. Филатов. Учителем назначен казак Иван Богданов, имеющий звание учителя. Ему было установлено жалованье 200 руб. в год. Позже учителями были И.М. Мамонов (он же преподавал и закон Божий) и С. Кружилин.

Необходимое пояснение, что заработная плата учителей приходских (сельских) школ была не велика. Состояла она из официально установленного жалования, кому 50 — 60, кому 120 , а кому 200 и 350 руб. в год. Но как можно было прожить на эти деньги, если примерные цены того времени были таковы: рубаха — 3 руб., костюм- 8 руб., пальто — 15 руб., сапоги — 5 руб., ботинки — 2 руб., плюс расходы на питание и содержание семьи. Поэтому, многие учителя из местных, как и все хуторяне, занимались своим хозяйством, подрабатывали репетиторством. Оказывали им материальную помощь и из денег, поступающих на содержание церковных школ от попечительских обществ.

В 1905 году при Троицкой церкви хутора Казачий открылось одноклассное приходское училище. Почетным блюстителем училища является казак И. Корольков, законоучителем — священник М. Долговский, а учителем – С. К. Прядкин, он же преподавал и гимнастику.

С 6 октября 1908 года на должность заведующего и законоучителя церковной школы хутора Казачьего, назначен священник Василий Кожин.

Для читателей будет интересным узнать некоторые подробности биографии священника. Василий Кожин, после революции продолжил свое служение, а в 1945 году, когда овдовел, пострижен в монашество с именем Гермоген. В 1946 году рукоположен во епископа Казанского и Чистопольского и одновременно назначен ректором Московской духовной академии и Московской духовной семинарии.

Вот какие учителя служили в Казачинской приходской школе!

Почетным блюстителем училища был избран Иван Александрович Корольков — тот самый коннозаводчик, чьи пастбища были расположены в окрестностях хутора Казачьего и многие казачинцы работали у него по найму. В этом звании он пробыл до 1914 года. Затем его сменил сын — С.И.Корольков.

Можно предположить, что попечители Корольковы были щедрыми:

«В 1912 г. церкви принадлежали: два деревянных причтовых дома, построенных в 1910 г. на средства общества и попечительства; два деревянных на саманном фундаменте здания в церковной ограде: первое – церковно-приходская школа, рассчитанная на 50 учащихся, с квартирой для учителя; второе – дом для церковного караула; здание из саманного кирпича церковно-приходской школы, рассчитанной на 80 учащихся, в хуторе. Казенном и там же отдельно стоящий двухкомнатный дом из саманного кирпича для учителя. Оба дома крыты камышом».

Савва Кириллович Прядкин учительствовал в церковно-приходской школе с момента ее основания, а в 1911 году его сменил Александр Пантелеевич Голодин.

В 1914 году ввели должность заведующего училищем, им стал Иван Георгиевич Автономов, но проработал он всего год и последним заведующим стал В.Ф.Грицаев.

Здание этой школы просуществовало вплоть до 60-х годов прошлого века и использовалось для начальной школы, а когда построили новое здание, для восьмилетней школы, то из-за ветхости его снесли. В настоящее время там пустырь, заросший порослью.

В 1910 году открыли приходскую школу в хуторе Спорном, законоучителем назначен священник Николаевской церкви п. Манычско-Балабинского Г. Попов, прихожанами которой были жители Спорного. Он же одновременно был законоучителем и в Манычско-Балабинском училище.

Почетным блюстителем приходской школы назначен В.П. Малашихини, учителем — С.А. Половнев.

После революции, в декабре 1917 года, в соответствии с Постановлением Комиссариата по народному просвещению «О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Комиссариата по народному просвещению», все учебные заведения находившиеся ранее в ведении церкви, преобразовывались в светские и это стало началом строительство новой системы образования.

В статье упоминается много фамилий учителей, священнослужителей, попечителей, начавших становление системы образования в Веселовском районе. Авторы обращаются к неравнодушным читателям, возможно кому-то известна дополнительную информация, биография этих людей, возможно кто-то является родственником, у кого-то сохранились фото, того времени, просьба сообщить авторам по эл.почте: elena-nozdran@yandex.ru

Е.Н. Ноздрань, учитель географии Веселовской СОШ № 1, К.В. Камышан, краевед